今日の必ずトクする一言

今日の必ずトクする一言-- TODAY'S REMARK --

今日の必ずトクする一言

今日の必ずトクする一言

Nov. 29:BOSE101サウンドのナゾ(その2、変造編)

Nov. 22:BOSE101サウンドのナゾ(その1、測定編)

Nov. 15:電気鼠は空の夢をみるか(山本式ゼログラビティーマウスの試み)

Nov. 8:すぐ壊れる電脳一眼レフのナゾ

Nov. 1:スピーカーエッジ修理のナゾ

November 29

●BOSE101サウンドのナゾ(その2、変造編)

前編で明らかになったようにBOSE101は景気良く鳴るが若干ガサツだし定位も揺れる。問題はバスレフポートからの音では無かろうか。

そもそもポートは低音の増強のためにある。11.5cmユニットは小さい密閉箱で120Hzから15KHzまでをフラットに鳴らす実力があるので、ポートからは120Hz以下の低音だけが出れば良い。120Hz以下は波長も長いので位相反転がうまく働くが、中高音は波長が短く位相が回転し至近距離にあるメインユニットの音と干渉して山谷を作る。

たとえば1.3KHzの谷に対し、ポートの音には同じ周波数の山がある。この周波数ではユニットとポートの音は逆相で、特性上の谷を生じるだけでなく定位も左右に拡散する。また5.3KHzや7.3KHzの山はポートの影響が強く、定位はポートの方向に移動する。このように1wayスピーカーといえども定位は動き得る。

従ってBOSE101を素直な音にするにはポートから中高音が出ないようにすれば良い。それには種々の方法がある。例えばポートに吸音材を詰める方法や、ポート出口をスリット状に絞る方法、ポートを側面や後面に持って行く方法がある。いずれもポート音をハイ落ちにしてユニットとの干渉を減らす方法である。

しかしそれでは箱の内部特性による山谷はポートを塞いでもユニット経由で出てきてしまう。以前よりバスレフではポートからの音量を確保するために吸音材はあまり入れないとする考えがある。Webmasterは過去C級スピーカー変造で触れているように、バスレフにもある程度の吸音材を入れている。それは吸音材は中高音に効くが低音には効かないからであり、少々吸音材を増やしても低音は減らないのである。

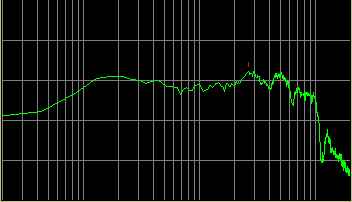

というわけで、BOS101の内部のポート付近に、標準とほぼ同じ大きさのウレタンスフォウムを追加した時の特性が図である。全体に中高音の山谷が減ってフラットに近づいている。

というわけで、BOS101の内部のポート付近に、標準とほぼ同じ大きさのウレタンスフォウムを追加した時の特性が図である。全体に中高音の山谷が減ってフラットに近づいている。

ポートの音は150Hz以下は変化無く、中高音の不要な音のみが5dB以上低下している。やはり吸音材は重低音領域にはあまり効かないのである。箱内部の不要な反射特性とポートからの不要な中高音の放射が減ったのが山谷が減った理由である。

依然としてフラットさはAuratoneにはかなわないが、定位も随分改善し、PA用の性格が強いBOSE101が素直な音のニアフィールドモニターに変造されたのである。。弦楽四重奏が自然に聞こえるのでつい居眠りしてしまった。

上等な日本酒が水に近くなるように、上等なスピーカーの音も空気に近くなる。さらに自然な音をお望みであれば、ポートにスポンジを追加するのも良い。

このように、1wayのバスレフでも油断すると定位は揺れ周波数特性に山谷ができてしまう。ましてや雛祭り、あるいはおせち料理、あるいは幕の内弁当、あるいは懐石料理のように、様々な口径のユニットが思い思いの位置で美しく花開いてバッフルを飾っているスピーカーではHiFi再生は絶望的である。

ユニットの位置と間隔、位相、ネットワーク、定位などの多次元の問題が山積し、それはスーパーコンピューターをもってしても解けないだろう。またポートがユニットのすぐ隣に土管のように開いている箱ではメインユニットとポートからの付帯音との干渉も避けられない。

世の中にはバスレフ箱がブーミーであると嫌うヒトもいるが、それはポートからの出ている余計な音のせいかも知れない。そう感じたらポートをスポンジで詰めてみることだ。ただし抜本的な対策としてはポートに詰め物をするよりは、箱の中の詰め物を増やしたほうがベターと考える。

BOSEはなぜ101のこの問題を放置しているのだろうか。いや、BOSEは間違い無くこの問題を認知している。新しいモデルではスリット式バスレフをメインユニットから離して配置している。101MMだけが対策されないのは、おそらくPA用として過去からの音質の一貫性を大事にしているからだろう。アグレッシブと思われるBOSEも、中核モデルは大きなモデルチェンジもせず大きな利潤を上げながら続いていて、賢い商売である。一方日本ではどれほど多くの雛祭りスピーカーが登場し、消えて行っただろうか。

いろいろなソースを試聴すると、どこかで聞いた音に似ている。早速JBLのControl 1の特性を測ってみる。control 1は12cmユニットとドームツイーターとバスレフ箱からなり、クセのあるJBLのなかでは素直な特性のモニターとして知られているが、周波数特性もそれを裏付けている。

詰め物を増やしたBOSE101の特性はControl 1に似ている。Control 1の山谷がBOSE101より少ないのは、吸音材(ポリエステル綿)が多めでポートの直径が2.1cmと少し小さい(BOSE101は直径3cm)ため、ポートからの中高音の放射が少ないからだろう。しかしポートがパンチグリル内のメインユニットに近い位置に開口しているため、やはり干渉はあるようである。そして依然として両者ともAuratoneのフラットさには遠く及ばない。

思えば国産の雛祭りスピーカー(多ユニットスピーカー)もNS-1000あたりでデザイン的にも音質的にもピークを打ち、その後は住宅事情と潤沢なパワーの兼ね合いで小口径バスレフ2wayが主流になっている。雛祭りスピーカーの絶滅期にはスコーカーが大型化した機種が多かった。つまり従来の帯域を分割する3wayでなく、フルレンジにスーパーウーハーとスーパーツイーターを追加した構成である。

スピーカーの歴史はフルレンジに始まり、ユニット数が増え、そしてまたユニット数が減りフルレンジに回帰する気配がある。そしてオーディオ愛好家の個体発生もスピーカーの系統発生をなぞるのであろう。設計者も絶滅寸前になって大事な帯域は一つのスピーカーが担当すべきことを理解したのであろうが、それまでに費やされた無駄なエネルギーとリソースは膨大なものであった。また、そのことをついぞ理解できずじまいに大事な帯域分割スピーカーのお百度参りや札所巡礼の旅を続けるヒトも多い。

もし自らのスピーカー選びに迷いが生じたら、BOSE101あたりを題材にバスレフの意味や配置の効果、吸音材の効果などを見て触って効いて体得するのが良いと思う。雑誌は商売の都合上決して真実を教えてくれない。今は電脳の力で音の印象と特性を一般ユーザーがお茶の間で対比できる時代になったのである。

さて、フルレンジ一発だと定位や音は理想的だがレンジが狭い。バスレフにするとポートから余計な音が出てしまう。下手にユニットを増やすとレンジは広がるが、山谷が増えて定位がボヤけ、クロスオーバーで不自然さが出てしまう。これを解決する方法はあるのだろうか。

個人的にその解決策の一つはフルレンジ+定電流駆動であると考えている。卑近な例でいえばAuratone+山本式電流帰還アンプだ。その特性はいずれ紹介したいと考えている。定電流駆動によりスピーカーを全音域で強力に駆動することが可能になる。山本式電流帰還アンプの方形波に対する過渡特性は、すでに電流帰還アンプの優位性(過渡特性をさぐる編)で触れている。

BOSEは新世代フラッグシップモデル464でも11.5cmユニットにこだわっている。これは11.5cmフルレンジ2発でスーパーツイーターを上下に挟んで音像を定位を安定させ、さらににアクースティマス+ドローンコーンにより付帯音放射を減らしたスーパーウーハーを加えた構成となっている。

どうしてBOSEがこのような構成にしたかの説明は蛇足だろう。一方日本のメーカーはBOSEの悪口をいいながら、結局それに追随してきたに過ぎない。そしてキラ星のように多品種短モデル寿命を誇った日本のセットスピーカー産業も今や風前の灯火であり、おいしいところはみんな舶来品にもって行かれている。世界的に著名なスピーカーが安く買える今、モデル寿命の短い日本製スピーカーに価値を見いだす人は少ない。

次回はベストセラーモデルであるBOSE201(16cm2way)とBOSE301(20cm2way)が、そのユニットのサイズの限界をどのように解決して大事な帯域を再生しているかを周波数、ユニット、バスレフ、ネットワーク特性を含めて解析する予定である。しかし、オーディオばかりだと飽きるので、別のトピックが割り込む可能性もある。

November 22

●BOSE101サウンドのナゾ(その1、測定編)

破れたAuratoneのエッジを修理した話しはこちらに書いたが、どんな音になっただろう。スピーカーが老化すると紙のヤング率が低下し高域が低下する。アルニコ系のマグネットは磁力も低下すると言われる。auratoneのコーン紙の剛性はさわった感じでは変化は無いようだ。交換したエッジはオリジナルよりロールの直径が大き目だが、幸い音への影響は無いようである。

破れたAuratoneのエッジを修理した話しはこちらに書いたが、どんな音になっただろう。スピーカーが老化すると紙のヤング率が低下し高域が低下する。アルニコ系のマグネットは磁力も低下すると言われる。auratoneのコーン紙の剛性はさわった感じでは変化は無いようだ。交換したエッジはオリジナルよりロールの直径が大き目だが、幸い音への影響は無いようである。

随分前にラフに測った周波数特性がこれだが、11.5cmユニットの特徴が良く出ている。16cm角の小さな密閉型スピーカーでありながら80Hzから10kHzまでがおおよそ+-5dBの範囲に収まっている。

そして下の図がエッジ張替え後のスピーカー前30cmの周波数特性である。特性が異なるように見えるが、それはマイクやオーディオシステム、計測ソフトが異なるせいではない。前の特性は床に直置きして計測したため150Hz付近が膨らんでおり、また高域がアバレているのであろう。60Hzのピークは測定系のノイズなので無視して欲しい。

今回はNS-10Mの上に置いて計測したためか、以前よりさらにフラットな特性になっている。このような小さなスピーカーでは置き方による特性の差も大きい。6KHzから10KHzがなだらかに上昇しているのは、小口径のコーンの形状によるものであろう。

今回はNS-10Mの上に置いて計測したためか、以前よりさらにフラットな特性になっている。このような小さなスピーカーでは置き方による特性の差も大きい。6KHzから10KHzがなだらかに上昇しているのは、小口径のコーンの形状によるものであろう。

Auratoneのことを書くと、どうやって入手できるかという質問が寄せられる。返事として、”入手が難しいAuratoneにこだわる必要は無い”とお答えしている。巷にはBOSE、JBLやTANNOYのモデル寿命の長い良質な小口径ユニットも存在する。自作ならFOSTEXのユニットを余裕のある箱に入れれば良い音に仕上がると思われるが、随分高くつくだろう。

プロ、アマの区別無く人気があるのはBOSE101MMだろう。小さいながら景気良くなることで有名である。ユニットの直径はBOSEで多用される11.5cmだが、BOSE博士はどうして11.5cmユニットを選んだのだろうか。

BOSEのスピーカーは堅牢で大入力に耐え、PA用途としてはレンジが広く、また間接音による広がりを重視している。BOSEのカタログによると、BOSE博士は音の広がりの無い市販のハイエンドスピーカーに幻滅して、自らスピーカーを作るようになったと言う。

これはwebmasterも同感である。オーディオショップにいくとハイエンドスピーカーがならんでいる。しかし雛祭り、あるいはおせち料理、あるいは幕の内弁当、あるいは懐石料理のように、様々な口径のユニットが思い思いの位置で美しくバッフルを飾っているスピーカーではHiFi再生は絶望的だ。

主旋律のボーカルや楽器のエネルギーの大半は300Hz-3KHzに集中している。それは電話の帯域は300Hzから3KHz程度しか無い事からも納得が行く。その大事な帯域を異なる位置の複数のスピーカーが再生し、それに位相が回転するネットワーク経由で給電すれば、音源の定位が定まらないのは当然である。大事な帯域は一つのスピーカーが再生すべきである。

またバッフル上の複数のユニットから耳までの距離は異なる。したがって聴取の場所によってユニットからの音は複雑に干渉し周波数特性に山谷を生じる。周波数特性を測ると、マイクの位置を1cm動かしただけで中高音の山谷が激変することから知れる。理想的には点もしくは面の音源が望ましい。

またハイエンドオーディオと言えども間接音への配慮が不足しているのもBOSE博士の指摘通りである。Webmasterも過去スピーカーマトリックス、バーチャルサウンド、スーパーバイノーラルコンペンセーターなど、音場の問題には真摯に取り組んでいる。しかし世の中には音場の重要性を解さない程度の低いオーディオ技術者がいるようだ。オーディオ以前に自分の耳を磨くべきであろう。

BOSEのラインアップのなかで初期から存在するモデル901は衝撃的な作品である。スピーカーは9個の11.5cmユニットからなっており、そのうち8個は後ろ向きで間接音を再生する。BOSE博士が大口径でなく多数の11.5cmユニットを用いた理由は不明だが、Webmasterの想像では次の通りである。

11.5cmユニットはピストンモーション域が広いため、単体でも150Hzから15KHz付近までフラットに再生できる。これを多数ならべれば、大面積の面音源に近付き、良好なレンジ、指向性、能率、最大出力レベルが確保でき、しかもマルチウェイにする必要が無い。強力なマグネットと大入力、大振幅に耐えるユニットを最適化したバスレフ箱と組み合わせれば、低音も十分に確保できる。もし再生不可能な重低音があれば、スーパーウーハーで補えば良い。製品のラインアップからもそんな意図が読み取れる。

ラインアップを仔細に見ると、16cmウーハーの201MM、20cmウーハーの301MM以外のすべてのBOSEのスピーカーが事実上同じ11.5cmユニットから成り立っている。201MMと301MMがどうやってユニット口径の限界を回避しているかは別の機会に解析することとして、今回はそのなかで最小の製品である101MMの特性を調べてみよう。

前置きが長くなったが101MMの周波数特性はAuratoneと良く似ている。同一形状の良質なユニットであればコーン紙の形状とサイズに基因する山谷まで殆ど同じなのが普通だ。しかし特性のフラットさに関しては101MMはAuratoneに負けている。もちろん周波数特性がスピーカーの全てを決めるものでは無いが、重要な要素であることは確かである。ユニット自体はAuratonと同様に強力なマグネットとコーンと大ストロークのダンパーとエッジの設計はさほど違わないのに、なぜか特性が違う。

まず101MMはバスレフなのに密閉型のAuratoneより低域が痩せている。これはバスレフが過制動気味で、バスレフポートの設計も最適でないようだ。具体的にはポートから逆相の音が漏れているのだろう。さらに全帯域を通じて山谷が多いのが、なぜだろう。

そこでポートから出ている音を調べてみた。そうすると図の如く101MMのポートからは低音以外にいろいろな付帯音が出ている。これがユニット正面の音と干渉して山谷を作っているようだ。例えば約1.3KHzの谷に対してポートからの音は山になっている。また5.3KHzと7.3KHz付近の山もポートからの音と関係ありそうだ。本来ポートからは低音以外は出る必要が無いのである。

さまざまなソースを試聴してみても101MMは確かに景気良くなるが、Auratoneに比べて余計な音が多い。一言で言えば、景気は良いがガサツな音である。また小口径としては定位が揺れるし、場合によっては過渡音のエコーすら感じ取れるのが不思議である。さてどうすればBOSE101がもっと素直な特性になるのだろう。(つづく)

November 15

●電気鼠は鳥の夢をみるか(山本式ゼログラビティーマウスの試み)

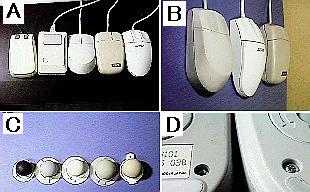

Webmasterが初めてマウスに接したのは例の初代M$マウスであった。写真の一番左側のマウスである。本来初代M$マウスのボールは鉄製だが、写真のは大きさのゴムボールに替えてある。

Webmasterが初めてマウスに接したのは例の初代M$マウスであった。写真の一番左側のマウスである。本来初代M$マウスのボールは鉄製だが、写真のは大きさのゴムボールに替えてある。

このM$マウスにはバス仕様とシリアル仕様があった。バス仕様が良いのかシリアル仕様が良いのか議論があったが、M$のご託宣通りバスマウスを推す雑誌ライターが多かった。しかし実際には現状ではシリアルマウスが主流となった。あのときシリアルマウスを買っておけば現用できたのに残念である。だいたい雑誌ライターの言うことはを信じたWebmasterが愚かであった。

今まで本ページはマウスの変造を二度取り上げている。最初は、

Mar. 9:ダメなマウスのナゾ (ネット史上初、山本式マウス変造法ビデオ編)

Mar. 9:ダメなマウスのナゾ (ネット史上初、山本式マウス変造法ビデオ編)

で、マウスの穴を大きくすることによりサスペンションの有効ストロークが拡大し、少々の不整路面でもボールの追従が良くなるという変造である。次が、

で、ダメなマウスを風水学的に見破ろうというのである。その後本ページのパソコン部門はマウスの本格的な見直しを進めてきた。確かに最近は光学マウスで専用パッドを必要としないものが出現した。しかし問題はケーブルである。そもそもマウスのケーブルは手前に出ていたが、その向きが変わって以来たいした改良がなされておらず、ケーブルを引きずる抵抗は解決されていない。

もう一つはスペース問題である。現在主流のキーボード(106)はIBM-ATの101キーボードの変種であるが、そのオリジンはIBMでは無くDECのターミナルVT-220あたりにあると思われる。DECのキーボード配列はVT-100以来評判の良いもので、IBM-PCのキーボードもVT-100の流れと思われる。

しかし、オフィスも家庭も狭い日本では106キーボードは大きすぎる。マウスwをキーボードの右に置くと、キーボードとマウスパッドを加えた幅はかなりのものになるし、日本人の体型からするとマウスがかなり離れ気味になる。従ってマウスの荷重を動かす手の負担が大きくなり、腱鞘炎や手根管症候群になる可能性がある。平成マウス労働者としては仕事の存続にも関わるゆゆしい事態である。

かと言ってマウスをキーボードの手前にもっていくと、ケーブルが数字パッドの上を走るとひっかかるし、数字パッドの操作にも邪魔である。かと言ってキーボードの右からケーブルを出すと、マウスの自由度が減るし、ケーブルの弾力でマウスは右に行きたがる。

そこでパソコン部門が風水てくのろじーとワイヤーアクション技術を応用して一気にマウスのケーブル引きずり問題とスペース問題、さらにオフィス健康問題を解決するために考案したのが山本式ゼログラビティーマウス(PAT PEND.)である。それには、デラックス仕様とエコノミー仕様がある。

そこでパソコン部門が風水てくのろじーとワイヤーアクション技術を応用して一気にマウスのケーブル引きずり問題とスペース問題、さらにオフィス健康問題を解決するために考案したのが山本式ゼログラビティーマウス(PAT PEND.)である。それには、デラックス仕様とエコノミー仕様がある。

まずゼログラビティーマウスデラックス仕様(PAT PEND.)だが、写真を見ていただくと解るとおり、直径一ミリのピアノ線を加工して作られている。ピアノ線の基部はキーボードの足をグルリと巻いて固定している。

原理は言うまでも無いが、調節によってはケーブルとマウスの荷重が軽減できる。ピアノ線を長くすると、マウスがまるでゲームセンターのエアで浮く円盤のような感触になるが自由度も減る。そのあたりの兼ね合いは写真を見て個々のマウスのバランスを見てピアノ線の長さを調節して欲しい。完全に重力がゼロになっていないでは無いか、というツッコミは承知であるが、それは実際に試してからにして欲しい。

もちろんキーボードの数字パッドを操作することもあるだろう。その場合はマウスを右側にちょっと寄せればOKである。右手で数字パッドとマウスを同時に操作することは無いので問題無い。これでオフィスのスペース問題だけでなく平成マウス労働者の腱鞘炎や手根管症候群も減少にもつながるので、その経済的効果は大きいのではなかろうか。手の痛みやしびれ、肩こりに苦しんでいる方はぜひダマされたと思って試して欲しい。

さて、一つゼログラビティーに病み付きになると、扱うパソコン全部に欲しくなる。しかしいちいちピアノ線を加工するのも骨が折れる。そこで考案したのが山本式ゼログラビティーマウスエコノミー仕様(PAT PEND.)である。

さて、一つゼログラビティーに病み付きになると、扱うパソコン全部に欲しくなる。しかしいちいちピアノ線を加工するのも骨が折れる。そこで考案したのが山本式ゼログラビティーマウスエコノミー仕様(PAT PEND.)である。

これも写真を見てしまえば終わりで、このケーブル固定金具はどこにでも転がっているだろう。この場合はマウスの荷重を軽くする効果は弱いが、ケーブルの引きずりは解決し、スペース問題にも有効である。また絶妙なケーブル長とカーブがマウスの自由度を損なわない。あまりにも簡単な変造なので特許で儲けるのは難しいだろう。ぜひ試して欲しい。なおマウスケーブルに腰が無い場合は、固定部にストローに割を入れたモノを挟むと良い。

これを見ると、某リンゴ会社が次から次に繰り出す操作感が悪いギミックマウスが、いかにアホらしいものであるか知れる。一度マウスの浮遊感を味わうと、いままでのマウスはいったいナンだったのだろうか、と自問自答することになる。随分大事な問題がおざなりにされているものである。

追加

二名の方から似た製品があるとメイルをいただいた。調べると

マウスタワー、マウスコードマネージャーがそれらしい。いずれもマウスパッドに設置するものである。

ゼログラビティー装置はまったく独自に考案されたものである。それはマウスパッドではなくキーボードに設置され、ピアノ線は数字キーパッド上をほぼ水平に手前まで大きくオーバーハングしている。つまりコードの取りまわしだけでなく数字パッド上空の空間の有効利用と積極的にマウスを浮かすことも狙っている。これに反し、既製品は単なるコードガイドにすぎない。

またエコノミー仕様の場合、どこにでもある金具を使用し最小のリソースしか消費しないので地球にやさしい。また、マウスパッドでなくキーボードに設置し、浮いたケーブルの長さとカーブを確保することによりマウスの自由度を制限せず、スペース効率も優れている。従って、いずれも市販品とは地球環境への配慮など全くマグニチュードの異なる別モノと考えている。

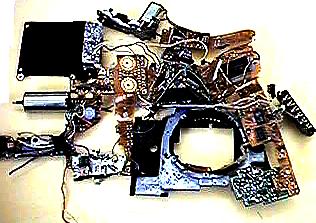

Webmasterは仕事でカメラを使うことが多いが、毎日使うわけではない。しかし使おうとすると必ず電池が切れているか故障しているのが最近の電脳一眼レフである。故障も単純な電池の接触不良から本格的な故障までさまざまだ。

電脳カメラは古くなると電池接点の接触不良は必発である。そもそも有毒ガスを発生し、時に電解液をお漏らしするアルカリ電池と、湿気を嫌うデリケートな精密光学電子機器との相性は最悪で、電池の漏液は海水没と同じく高価なカメラも一瞬にしてジャンクである。かといってマンガン電池ではパワー不足だし、リチウム電池は入手が難しい。以前

May 30:中古カメラの相場のナゾ (何が加点で何が減点か編)

で中古カメラの値段について触れたが、インターネットのオークションでも電脳一眼レフの評価は低い。例えば一流メーカーN社のズーム付き電脳カメラの中級品(F801)は、10年以上使われて角が摺りきれてボコボコの中級カメラ(FMやFE)のボディーより安いが、それでも買い手が少ない。

電脳カメラを修理に出すと、”修理不能”として帰ってくることがある。以前は部品が無いとか修理すると新品より高くなるのが修理不能の理由だったが、最近は組み立てできるが修理が困難なカメラ、つまりディスポーザブル電脳一眼レフが増えている様子である。

最近代表的なメーカーのジャンクカメラを入手したので、修理不能の意味を考えてみたい。この中級電脳一眼レフの故障の原因はアルカリ電池のお漏らしである。このカメラは自動焦点、ワインダー、ストロボと電気にハングリーであり、また電源を切っても微電流が流れるから電池を入れっぱなしにすれば漏液の可能性は高い。

見ると漏液はメインのフレキシブル基盤に達し、コントロール部は錆びて膨化していた。これは電池室とカメラ内部が物理的に隔絶されていないからである。隅々まで繋がっているフレキ基盤が一箇所でも錆びてしまうとカメラは全損である。この段階でいわゆる修理すると新品より高くなる修理不能に該当する。

そこで心置きなくバラす事にする。配線が繋がった状態でバラしたのが写真である。まず軍艦を開けてホットシューへの配線をはずすと、最初に出現したのがシャッタースピード、絞り設定ダイヤル(写真中央)である。金メッキされてあるが、毒ガスが出る電池室から隔離されていないので早晩不良になるだろう。接点の裏打ちはベーク板ですでに変色していた。メーカーの材質のチョイスが疑われるところである。

そこで心置きなくバラす事にする。配線が繋がった状態でバラしたのが写真である。まず軍艦を開けてホットシューへの配線をはずすと、最初に出現したのがシャッタースピード、絞り設定ダイヤル(写真中央)である。金メッキされてあるが、毒ガスが出る電池室から隔離されていないので早晩不良になるだろう。接点の裏打ちはベーク板ですでに変色していた。メーカーの材質のチョイスが疑われるところである。

次にワインダーをバラすが、この段階でこのカメラの組み立て事情が明らかになった。ワインダーのモーター(写真左)はフィルム巻き軸を兼用していて、配線はフレキ基盤にハンダ付けしてあった。従ってワインダーは組み立時に手作業でハンダ付けする事になる。ストロボ基盤(写真左)は電池の隣に存在しエポキシ製だが腐食して全損である。

さらにバラすとミラーボックスとシャッター(左上)が分離された。シャッターはコパルスクエアで、巻き上げれらた先幕と後幕が電磁石で固定され、電脳が指令したタイミングで電磁石が解除される単純な構造だ。このあたりは修理できないことも無い。しかしシャッターはプラスティック製リアボディーと一体のフイルムランナーと剛結合されているが、ミラーボックスとは剛結合されていない。これでフィルム面の精度は保たれるのだろうか。

その理由は自動焦点にある。画像はハーフミラーを透過して裏の鏡で反射され、カメラ底部にあるラインセンサーに導かれる。センサーは傾きが微妙に異なる鏡2枚の画像の相関により焦点を決定する機構で、ミラーボックスに3点調節ねじで固定されている。従ってこのカメラではフィルム面の物理的位置が少々狂っていても、自動焦点センサー位置を調節してフィルム面に合わせて精度を出せば良いことになる。

ピントグラスはペンタプリズムとともにプラスティック枠に固定されているが、特に仕上げ加工の形跡が無い。つまり自動焦点カメラではフィルム面に合わせてラインセンサーの位置が調節されていれば十分であって、フイルム面やピントグラス面の物理的な精度はあまり必要は無いのである。

さて自動焦点機構のモーター(中央上)はブラシ式でステップモーターでは無い。ギアにはフォトインタラプターがあるので相対位置は判明するが無限遠の位置はどうやって知るのだろうか。自動焦点レンズを調べてみても無限遠センサーは無い。ギア機構にスリップするクラッチがある所をみると、リセット時にスリップするまで目いっぱい動かし、それから戻るステップ数を計算しているようである。

自動焦点のセンサーとモーター、LSIはコンパクトにまとめられており、これとメインCPUとの間は通信で繋がっている。その基盤はメイン基盤と圧力のみで接触しており、自動焦点のギア機構もユニット化されていて、ミラーボックスから分離しがたい設計である。

ミラーボックスの底には太陽電池がある。このカメラーではペンタプリズム上部のSPDで測光するが、露出中はミラーが上がり測光できないので、古いデータで露出することになるし、ストロボ調光ができない。そこでミラーが上がっている間はフイルム面に反射した光を太陽電池で測光している。その配線はミラーボックスを貫通してボディーの隙間を縫ってペンタプリズム付近に伝えられ、手作業のハンダ付けが必要だ。

次に問題の自動絞り機構である(中央左下)。カメラは焦点、シャッタースピードと絞りが重要である。自動焦点が不調でもマニュアルで調節できるし、シャッターは電子制御なのでメカニカルな故障は少ない。とすると絞り機構が生命線を守る最後の砦だが、残念ながら一眼レフの弱点はミラーと連動した自動絞り機構である。

事実、一眼レフの故障の多くがミラーが上がって絞り込まれたままダンマリである。そもそも一眼レフは撮影中は対象が見えず、シャッター速度も1/125程度と遅く、さらにミラーの音や振動がする一種の欠陥品である。自動焦点が普及した現在、プロか特殊用途、そして趣味以外に一眼レフの存在意味が何辺にあるのかはナゾである。ペンタプリズム=高級カメラとする概念はニコンF以後であって、決して遺伝子に摺りこまれたものでは無い。あるいはミラーの振動と巻き上げ音が撮影者に機関銃を乱射するような快感をもたらすからだろうか。

ところで絞り機構はミラー機構と連動している。絞りはミラーアップに連動して絞り込まれる途中にフォトインタラプターで計数された位置で電磁石に保持され、ミラーが下降するのと連動して開放される。この機構にもゼロ点センサーは見あたらないことから、ミラーの静止位置からの相対位置を計数しているようだ。絞り機構はミラーアップ機構に居候しており、配線はマウントのダイキャストを貫通している。写真にマウントが付着したままなのはそのせいである。いずれも手作業でハンダ付けが必要である。

従ってミラーと連動しカメラの最深部にある絞込み機構が破損すると、ミラーボックスまでバラさないと修理できない。しかし一眼レフではミラーが上がったまま凍りつく故障は非常に多い。これは絞りもミラーも動作中にメカニカルな抵抗に合う可能性が高いからである。もしギアが破損すれば、その時点でそのカメラは終わりだ。

さらにバラすと、ペンタプリズムはフレキ基盤、測光部とファインダー表示部に囲い込まれてなかなか分離しない。固定のピアノ線をはずすとペンタプリズムははずれるが、プリズムの枠は基盤と一体である。最初から基盤とペンタは一体で組まれるようだ。測光部とレンズ接点の配線は、ある程度組み上がったところで手作業でハンダ付けされるようである。

以上の結果から推測したカメラの組み立て手順は次のようである。最初にミラーボックスに絞り機構、自動焦点機構を組み込み、これにシャッター一体のリアボディーが組み合わさる。カメラ底部にはワインダーと巻き戻しのギアボックスが組まれる。メイン基盤は予めペンタプリズムと一体化された状態でボディーに乗せられる。次にフレキ基盤と電池、ストロボ、ワインダー、絞り機構やシャッター機構の電磁石、軍艦カバーからの配線等が手作業で行われる。電脳のおかげで調節は合焦のセンサー位置のみである。

この逆にバラせば修理は不可能ではないが、ハンダ付け個所が非常に多いので、組み立てられるが修理が難しいカメラと言える。特にミラーと連動する絞機構が壊れた場合は殆ど全てバラすことになる。

またワインダー、自動焦点、絞り制御、シャッターからの配線は電圧降下を防ぐために電池室上部に集中している。しかし電池室とカメラ内部は隔絶されていないので、漏液=全損である。アルカリ電池に頼るなら電池室をカメラ内部と物理的に隔絶し、電池からの有毒ガスを逃がす通気穴を設けるべきである。日本を代表するメーカーにしてこうだから、他社の電脳一眼レフは推して知るべしである。ディスポーザーブル一カメラに限りなく近いが、それにしてはあまりにも高価である。

個人的には安物電脳一眼レフは絶滅に瀕した種であると思う。事実N社のカタログを見てもメカニカルなカメラ(FM)は10年以上のカタログ寿命と固体寿命を持つが、電脳一眼レフのカタログ寿命は特に短く、固体寿命も通常の使用では5年程度ではなかろうか。また一眼レフの利点が生かせるクリティカルな用途では自動焦点は失敗する事が多いし、故障や電池のトラブルを考えると、信頼度はストロボ付き使い捨てカメラに遠く及ばない。

電池に依存して故障が多く、撮影の自由度が制限されるわりに高価な電脳一眼レフの将来は限りなく暗い。そもそも一眼レフと自動焦点は概念的にもメカ的にもエレキ的にも相反する要素が多いとwebmasterは考えるのである。デジカメの発達が著しい現在、10年後にこの手のカメラが存在しているだろうか。

最後になるが、写真の品質を決定するもう一つの要素がレンズである。レンズの性能は材質と加工の進歩により向上している。しかし安物電脳一眼レフの標準ズームはかなりの代物である。例えばN社のある標準ズームは距離環と前玉固定環の間はセロテープで固定され、上にゴムの輪がはめてある。確かに無限遠が狂った場合の調節はセロテープを剥いで調節して再度セロテープを貼るだけで簡単だが、ちょっと割り切れない物を感じる。

えらいことである。愛用のオーラトーン(AURATONE)のエッジがボロボロである。早く修理しないとコーン紙まで変形してしまう。そもそも入手難な品だけに修理も困難だが、このまま捨ててしまうのはWebmasterのポリシーに反する。

今までWebmasterはエッジの修理に不織紙にゴムをコーティングしたものを使っていた。しかしさすがはインターネットの時代、米国にはウレタン製エッジを日本まで配達してくれる会社がある。Webで注文して配達されるまでが約1週間で総費用が約26ドルというのは悪くない。会社のURLはwww.speakerworks.netだったような気がするがはっきり覚えていない。Webmasterはこの会社を宣伝するものでも推薦するものでもなくただ経験を書いているだけである。他にも同様の会社があるようなので、gooの英文サイトでspeaker、edge、replacementあたりの言葉を選んで検索して欲しい。

オーラトーン用のサイズは4+1/4inchキットで約19ドルだが巨大なスピーカー用も変わらない。郵送費と手数料に5ドル程かかるから、できればエッジが朽ち果てたスピーカーの同好の志をつのって注文するのが良いだろう。世界有数のスピーカー産地である日本で重要なパーツが手に入らないのが不思議である。

やってきたのは厚手の封筒にエッジ2個、接着剤(木工用と思われる)と筆、あとは説明書であった。オーラトーンのような小さいスピーカーはダンパーがしっかりしているのでコーンが首をかしげてることは無いが、大きなスピーカーではコーンがふにゃふにゃ(HiFiであるハズもないのだが)なので、ボイスコイルのセンタリングに注意が必要である。この場合センターキャップをはずしてギャップに名刺紙をはさみ、エッジ修理後にセンターキャップを戻す。

さて修理であるが、最初に朽ち果てたエッジを取り除く。コーン紙の部分は裏に指をあててスプーンでこすり落とす。そのあと荒目のサンドペーパーで放射状に内から外の方向で表面を整えると良い。

さて修理であるが、最初に朽ち果てたエッジを取り除く。コーン紙の部分は裏に指をあててスプーンでこすり落とす。そのあと荒目のサンドペーパーで放射状に内から外の方向で表面を整えると良い。

次にコーン紙とエッジに接着剤を筆で塗り、センターを確かめて張り合わせる。指をコーン紙の裏側から当て表から軽く抑えながら接着する。それが乾いた頃に、ボイスコイルがギャップを摺らないようにセンタリングしながらエッジを接着剤でフレームに接着する。エッジが浮かないように指で形を整えながら乾かす。白熱電灯で暖めると10分程度でかなり固まるが、音を入れるのは1日待ったほうが良い。

仕上がりは専用部品を使っただけあって、写真のようにかなり良い。元のエッジより若干ロールが大きめのようだが、音を聞いた限りでは差は感じない。近日中に以前の周波数特性と比べてみようと思っている。最近のウレタンエッジは昔のものより吸湿に対して強くなっているらしいが、また10年後には同じ作業を繰り返すことになるかも知れないが、安価に入手できるのでさほど悩む必要は無いだろう。

同じように日本中の朽ち果てたスピーカーが修理され、それにより無駄な森林資源が救済されたら、そのエコロジー効果は莫大なものになる。そして自ら修理したスピーカーは特性がどうであれ、風水的に良い音がするであろう。日本のスピーカーはスコーカーやツイーターが硬質なものが多いが、それらがなじんだころにはウーハーのエッジが朽ちてしまう。従ってエッジを替えたころが一番おいしい時期かも知れないので、捨てるのはもったいない。

最後に一言。本ページは額に汗をかき自らの手を汚してB級テクノロジーを実践し地球環境に寄与することをポリシーとしている。従ってWebmasterはこれ以上の詳細やエッジの音質に関する哲学論争には一切お答えできない。ぜひご自分で入手方法を検索し、注文し、修理し、試聴してインターネットの威力と地球にやさしい至福のオーディオ体験を共有していただきたいのである。